电渗析技术:引领酱油脱盐的绿色革新之路

2025-11-10 来自: 山东环科环保科技有限公司 浏览次数:186

传统酱油酿造中,高盐环境既是抑制微生物污染、孕育独特风味的关键,也使得成品含盐量长期维持在 16%-18% 的高位。随着《中国居民膳食指南》明确每日钠摄入量需控制在 2000mg 以下,脱盐已成为酱油行业实现健康转型的必答题。电渗析技术凭借物理分离、高效节能、风味留存性强的核心优势,成为破解这一行业难题的绿色优选方案。

一、传统脱盐技术的突出局限

酱油行业传统脱盐方式(稀释法、蒸发结晶法、离子交换法)均存在难以规避的短板:

1. 稀释法通过加水稀释降低盐度,会导致酱油体积膨胀约 40%,直接增加包装与运输成本,同时稀释核心风味物质,需额外添加增鲜剂改善口感。

2. 蒸发结晶法依赖高温处理,会造成水分及乙醇、醋酸等挥发性风味成分流失,影响酱油香气。某企业应用减压浓缩法时,醋酸损失率达 18%,乳酸损失率为 6%。

3. 离子交换法的树脂吸附缺乏精准选择性,易同步吸附钙、镁等有益离子,且树脂再生需消耗大量酸碱试剂,易引发二次污染。而电渗析技术通过电场驱动离子定向迁移,实现盐分与酱油的物理性分离,无需化学试剂添加,也无需高温处理,优势显著。

二、电渗析技术的三大核心创新

电渗析在酱油脱盐中的成功应用,是材料科学、电化学与食品工程跨界融合的成果,核心创新聚焦于三大维度:

1、高抗污染膜材料升级:传统聚乙烯异相膜易受有机物污染导致性能下滑,新型聚醚砜基复合膜、磺化聚醚醚酮膜等通过表面改性引入磺酸基、羧基等亲水性基团,抗污染能力大幅提升。某企业研发的 SPEEK/GO 复合膜,在酱油脱盐连续运行 200 小时后,膜通量仅下降 8%,远低于传统膜 30% 的衰减率。

2. 动态工艺参数调控:脱盐过程中,电流密度、物料流量、膜堆电压等关键参数需随原液盐浓度动态适配。例如当原液含盐量从 16% 降至 9% 时,电流密度需从 30mA/cm² 逐步调整至 15mA/cm²,避免离子浓度过低引发膜极化。某企业通过 PLC 控制系统实现参数自动优化,脱盐效率提升 15%,能耗降低 10%。

3. 模块化系统适配:针对不同规模企业的产能需求,电渗析系统采用模块化设计,单模块处理量覆盖 1-10 吨 / 小时,可通过并联扩展灵活调整产能。某中型酱油厂采用 “3 模块并联 + 智能切换” 方案,年处理量达 2 万吨,设备利用率提升至 90%,投资回收期缩短至 3 年。

三、环境与经济的双重价值体现

电渗析技术的推广应用,不仅推动酱油品质升级,更在环境效益与经济性上实现双重突破:

1. 环境效益显著:节水方面,电渗析无需蒸发水分,吨酱油水耗仅 0.5-1 吨,远低于蒸发结晶法的 5-8 吨;节能方面,能耗仅为 0.2-0.5kWh / 吨,是反渗透法的 1/2。减排方面,避免化学试剂使用,某企业应用后年减少酸碱试剂消耗 120 吨,废水 COD 排放降低 40%。

2. 经济价值突出:成本构成上,设备投资占比 40%(含膜堆、电极、控制系统),运行成本占比 60%(含电费、膜更换、维护)。以年处理量 1 万吨的生产线为例,设备投资约 80 万元,年运行成本约 100 万元,吨酱油脱盐成本为 100 元。市场层面,低盐酱油因契合健康消费需求,售价较普通酱油高出 20%-30%,某品牌 8% 含盐量的低盐酱油零售价达 15 元 / 500mL,高于普通酱油的 10 元 / 500mL,毛利率提升 10 个百分点。

四、未来趋势:从脱盐到功能化升级

1、随着消费者健康需求的持续升级,电渗析技术正从单一脱盐功能向多元化功能强化演进: 选择性脱盐技术:通过定制带正电纳滤膜等专用材料,实现钠离子的精准去除,同时保留钾、钙等有益离子,开发 “高钾低钠” 功能性酱油。

2. 风味富集创新:结合电渗析与渗透蒸发技术,分离提取 4 - 乙基愈创木酚等挥发性风味成分,打造 “浓香型” 低盐酱油产品。

3. 智能化生产升级:引入数字孪生技术构建电渗析过程虚拟模型,实现工艺参数的精准预测与实时优化,降低生产试错成本。电渗析技术作为酱油脱盐领域的绿色革新方案,正通过材料创新、工艺优化与智能化升级,推动酱油产业向健康化、高端化转型。

未来,随着技术的持续突破,其应用场景有望拓展至调味酱、腌制品等更多食品脱盐领域,为全球消费者提供更优质的低盐健康食品。

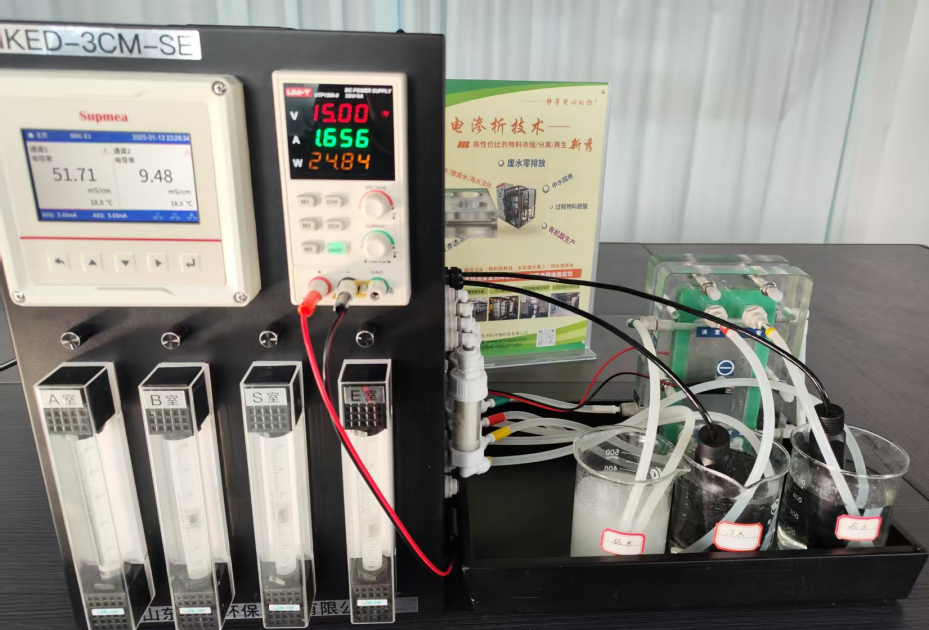

技术装备